中国は新疆各地のモスク、私有住宅など670万か所に顔認証ソフトウェアを設置し、残虐な弾圧を支えている。世界からの反応はまだまだ弱い。

ロバート・クラーク(Robert Clark)

増える強制収容所、高まる抑圧

中華人民共和国は 新疆ウイグル自治区 の多数派、ムスリムの ウイグル族 に対する 人権 侵食を続けており、今後さらに不安視される展開の中でも、学齢前の幼いウイグル族の子どもたちを政治的訓練の「再教育」を行う収容所で強制的に教化する事例が異常なペースで増えている。

地方の新疆地区で大規模な人権侵害が行われているという訴えが2017年から増加している。特に声を上げているのは世界に離散したウイグル族だ。中国の 「教育による改心」のための強制収容所 利用に関する訴えが中心である。統戦部 高官の胡联合(フ・リャンヒ)氏曰く、それは「職業訓練」を行う収容所であり、イスラム過激派やその他中国の主権に対する国内の政治的脅威に対抗する施策なのだという。

しかし実際には、この収容所は新疆の漢族以外の民族を弾圧する国家の道具として使われている。このことは、子どもに昔ながらのムスリムの名前をつけてはいけない、ラマダーン中も政府職員は断食できない(ムスリム 回族 の高官には許可されている)、女性が公の場でベールをかぶれない、ムスリム男性が髭を伸ばすことを禁じられている、といった国家政策に明らかである。

新疆の独立研究者、アドリアン・ゼンツ(Adrian Zenz)氏による新たな報告に、そのような最近の展開が網羅的に記録されている。ウイグル族の子どもは保育園や幼稚園に見せかけた収容所に連れて行かれる。そして公式の中国史、中国文化に加え、無理やり中国語(北京語)を学ばされる。一方でウイグル語を話すなどのウイグル文化の活動を放棄し、イスラム教を否定しなければならない。以上はすべて北京が若い世代を狙い、ウイグル族の文化的独自性を根絶しようとして行っているのだ。ゼンツ博士はこれを「文化的虐殺」と称している。

ハイテク機器を用いた監視

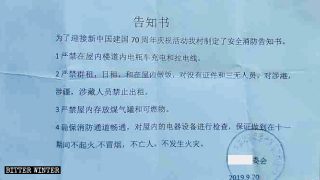

強制収容所に押し込まれずに済んでいる運の良いウイグル族も、新疆各地で中国の急速な監視体制の広がりに甘んじなければならなくなっている。モスク、住宅など少なくとも670万か所に顔認証ソフトウェアが設置され、事実上、地域内の250万人以上が毎日監視されているのだ。加えて昨年、新疆の住民は特定のコンテンツをスキャンするアプリのダウンロードを命じられたと報道された。政治的自由をさらに取り締まろうとする政府の企てだ。

ヒューマン・ライツ・ウォッチの昨年の報告は、人権と個人の自由に反する決定的な動きとして、多くのウイグル族家族が自宅にQRコードをつけているという事例を挙げている。警察がスキャンするだけで家族の詳細が分かるようにするためだ。新疆の住民によると、この動きは2017年から見られるという。15年前の一握りの過激派に対抗する過激主義対策、テロ対策として始まった取り組みが今では大規模な弾圧になり、民族全体に拘束と陰惨な人権侵害を強いている。

以前から続いている法手続きを経ない拘束や処刑に加え、大半を人工知能(AI)とビッグデータに依拠した大規模監視政策が相まって、新疆の中国政府は世界にも類を見ない全体主義警察国家になっている。

中国国内の安全保障への投資

興味深いことに、このような動きがなぜ可能になっているのかを説明するには2つの要因が不可欠だ。1つ目は、中国国内の安全保障市場への国家規模の投資だ。それ自体は驚くにあたらなくとも、金額が異常である。国際的に注目が高まっているにもかかわらず、この安全保障施策が全く制約を受けないまま広がり続けているのを理解するには、より把握しがたい2つ目の要因を見なければならない。それは西洋の対応だ。具体的に言うと、欧米諸国の対応である。善処したとしても政治的に中国に責任を取らせることができず、最悪の場合は欧米のハイテク企業と中国国家が結託しているなど、状況はさまざまだ。

中国の国内安全保障への支出が増えているという1つ目の要因それ自体に驚きはないだろう。しかし、深く懸念されるのは支出の規模だ。これは中国の高官が誇張だとして反論しているが、それでも実際の正確な総費用のほんの一部に過ぎない。2016年に中国は260億米ドルの国内安全保障費用の見積もりを「空論」かつ「不明瞭」だとして却下したが、総額は1,750億米ドル近くになったと推定され、それは北京が却下した以前の金額の6倍である。

2017年の数字にはさらに不安が増す。購買力平価(PPP)で換算した場合、都市管理と監視技術施策に費やす10億ドルに加え、低コスト、低賃金のため、支出1ドルあたりの中国の安全保障機能ははるかに高くなる。そのため、2017年の中国国内安全保障支出の実態に近いコストはおよそ3,490億米ドル相当である。米国の安全保障予算1,650億米ドルの2倍以上だ。実際、デンツ博士が行った調査によると、新疆における安全保障関連の施設建設費は2016年から2017年にかけて213%に上昇しており、同時期に一般的な犯罪容疑者の正式な起訴数が停滞しているにもかかわらず、刑務所への支出が2倍になっている事実と合致する。

西側諸国の曖昧な応答

西側諸国の態度には2種類ある。グーグルに関わる従業員、SenseNets、マサチューセッツ工科大学を含む複数の一流米国企業および機関は、AI開発において中国国営企業との合同研究に関与しており、米国の技術の利用がウイグル族迫害に間接的に寄与している懸念が高まっている。中国の人権侵害の文脈を考慮すれば、中国の投資の約束に惹かれたこれらの機関は、中国と協働するという価値判断の水準の低さと誤りを自覚すべきだ。

次に、今月にいたるまで中国のウイグル族弾圧に対して国際的にまとまった対応がほぼなされていなかった。個人から意見や声明が出されたことは時折あった。たとえば、ニッキー・ヘイリー(Nikki Haley)元米国連大使は、2018年10月にウイグル族の大量拘留をおそらく第二次世界大戦以来最大の強制収容だと指摘している。今月になってようやく、西側の政治行動の集合体がウイグル族迫害に終止符を打とう呼びかける一つの声に耳を傾けた。

国際連合人権理事会の23の加盟国(日本は当初の22か国に加わっている)は、新疆での恣意的な拘束とそれに関連する人権侵害の即時停止を求めた。しかし、問題を安全保障理事会にかけられるだけの支持がないため、いかなる形式の解決策であっても、拒否権を保持する中国のみならず、安全保障面で北京を支持するロシアからも却下されると思われる。

ロシア以外にも36か国が新疆の状況の対応について、地域のテロと過激派を抑えつつ、人権保護を前進させているとして中国を称賛している。実際にはそれはあまりに真実からかけ離れている。中国の措置により、シリアなどの国外に出て虐待の報復としてイスラムテロ組織と闘うウイグル族はいるかもしれないが、それ以上ではない。

イスラム国家 沈黙あるいは中国支持

サウジアラビアやパキスタンなど、イスラムやアジアの影響力の強い国家が堂々と中国を支持しているのに加え、卑劣にも、どのイスラム国家もウイグル族の弾圧を非難していない。このことは、現在起きている事実に対して声を上げるには多くの国にとって貴重な中国の投資を失うリスクがあるという非常に現実的な考察につながる。これらの国々における中国の戦略的進出のレベルは複雑かつ幅広い。北京の「一帯一路」に基づいて、各国は中国と数十億の壮大なインフラ計画の契約を交わしており、それに北京への戦略的依存を深める膨大な債務が付随している場合も多い。

中国が脅迫的な態度に出始めたのは今年3月である。普遍的・定期的レビューが行われる中で、中国は権利侵害に関する批判的な精査を抑えようとした。表現の自由や法の支配などの重要な質問にあからさまに嘘の回答をするなどして評価の操作を試みた。さらに北京は「二国間関係のため」と称して代表団が新疆の人権集会に出席しないよう脅した。

何ができるのか

中国が国際的な秩序、つまり政治的迫害、表現の自由、生存と自由の権利などの観念上に構築された秩序の安定性を崩そうとしている中、国際共同体は、中国が自国の1千万人以上の市民に対して継続的にこれらの原則を順守するように闘う方法を求めていかねばならない。代替手段として、より持続可能性のあるインフラ開発をそれらの国家に提供するのはどうか。80億米ドルをイランのチャーバハール港に投資するインドの取引は、一部諸国が持つ中国の政治圧力に対する脆弱性を緩和し、同時に人権向上のために声を上げる外交的自由をもたらすひとつの策だ。

また、西側諸国にウイグル族の危機をさらに知らしめなければならない。いくつものNGOが行っている命のかかった活動について報道を増やすことだ。今月、宗教の自由を促進するための閣僚会議(Ministerial to Advance Religious Freedom)が信教の自由に関する世界最大の集会を開催した。100を超える政府とNGO 500団体の代表が出席し、マイク・ポンぺオ米国務長官が開会と閉会の指揮を執ったこの集会は、中国の高圧的な監視システムに研究や部品を提供する西側のテック企業に対し、北京とのつながりを強調することで圧力をかけることを主な目的としていた。

西側各地の都市で新疆の虐待を強調するさらなる取り組みが必要だ。2018年8月に英国の外交官が新疆を訪れ、続いてジェレミー・ハント(Jeremy Hunt)英外務大臣が、特に学界やシンクタンク業界における幅広い議論がほとんどなかった広範囲にわたる人権侵害の一般的合意に概ね同意し、英国の政策展開に組み込む可能性を示した。ヘンリー・ジャクソン・ソサエティは2019年1月の国会の議論の中で、ウイグル族の被害者と英国の代議士との対話を交えて政策を変えていくことを求めた。そして、世界とイスラムのメディアで新疆の状況がほとんど報道されないのは、明らかに中国の強大な経済的影響力が理由であると結論づけた。ロンドン、ワシントンD.C.といったグローバル化が進む各国の首都で議論が高まり、事件が広範囲で報道されるようになれば、短期間で国際的に非難の声が上がる可能性もある。ウイグル族の運命の転換にもつながるかもしれない。

見れば分かるように、国家は個々では力不足に感じられるかもしれない。しかし、ひとつに集まり、まとまった声を上げ続けなければならない。新疆の弾圧を国際共同体が同時代最大の道徳的不正に対して行う措置の失敗例にしてはいけないのだ。